Wie das eigene Immunsystem die Symptome der MS auslöst

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Sven Meuth ist seit 2020 ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie der Uniklinik Düsseldorf. Als Arzt und Wissenschaftler beschäftigt er sich mit Fragen rund um die Patientenversorgung, um diese zu verbessern. In seinem eigenen Blog "Reine Nervensache" beschäftigt er sich mit vielfältigen Themen rund um die Neurologie.

In unserem dreiteiligen Interview beantwortet Prof. Meuth Fragen zu seinem Forschungsschwerpunkt, der Neuroimmunologie im Kontext der MS. Nachdem wir im ersten Teil den Aufbau und die Funktion der beiden Teilbereiche des Immunsystems beleuchtet haben, beschäftigt sich Prof. Meuth für uns in Teil zwei mit der Frage, welche Mechanismen des angeborenen und erworbenen Immunsystems bei der MS eine Rolle spielen.

Die Neurologie hinter den Symptomen der MS

Merck:

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Autoimmunerkrankung. Was bedeutet das konkret im Kontext der Neuroimmunologie?

Prof. Meuth:

Es heißt, dass das eigene Immunsystem, das eigentlich für die Abwehr von Erregern, wie Bakterien oder Viren zuständig ist, fehlgeleitet wird und „fremd“ und „eigen“ miteinander verwechselt. Es greift das zentrale Nervensystem (ZNS), also Gehirn und Rückenmark an und zerstört dabei das sogenannte Myelin. Das ist eine Struktur, die man sich wie eine Isolationsschicht um die Nervenfortsätze vorstellen muss. Durch diesen Vorgang, den man Demyelinisierung nennt, kommt es dann zu den verschiedensten Symptomen, wie Sehstörungen, motorischer Schwäche, Empfindungs- oder Koordinationsstörungen.

Das Immunsystem und die Entzündung – Ihre Rolle bei der Entstehung der MS

Merck:

Welche Immunzellen des angeborenen und erworbenen Immunsystems spielen bei der MS eine Rolle?

Prof. Meuth:

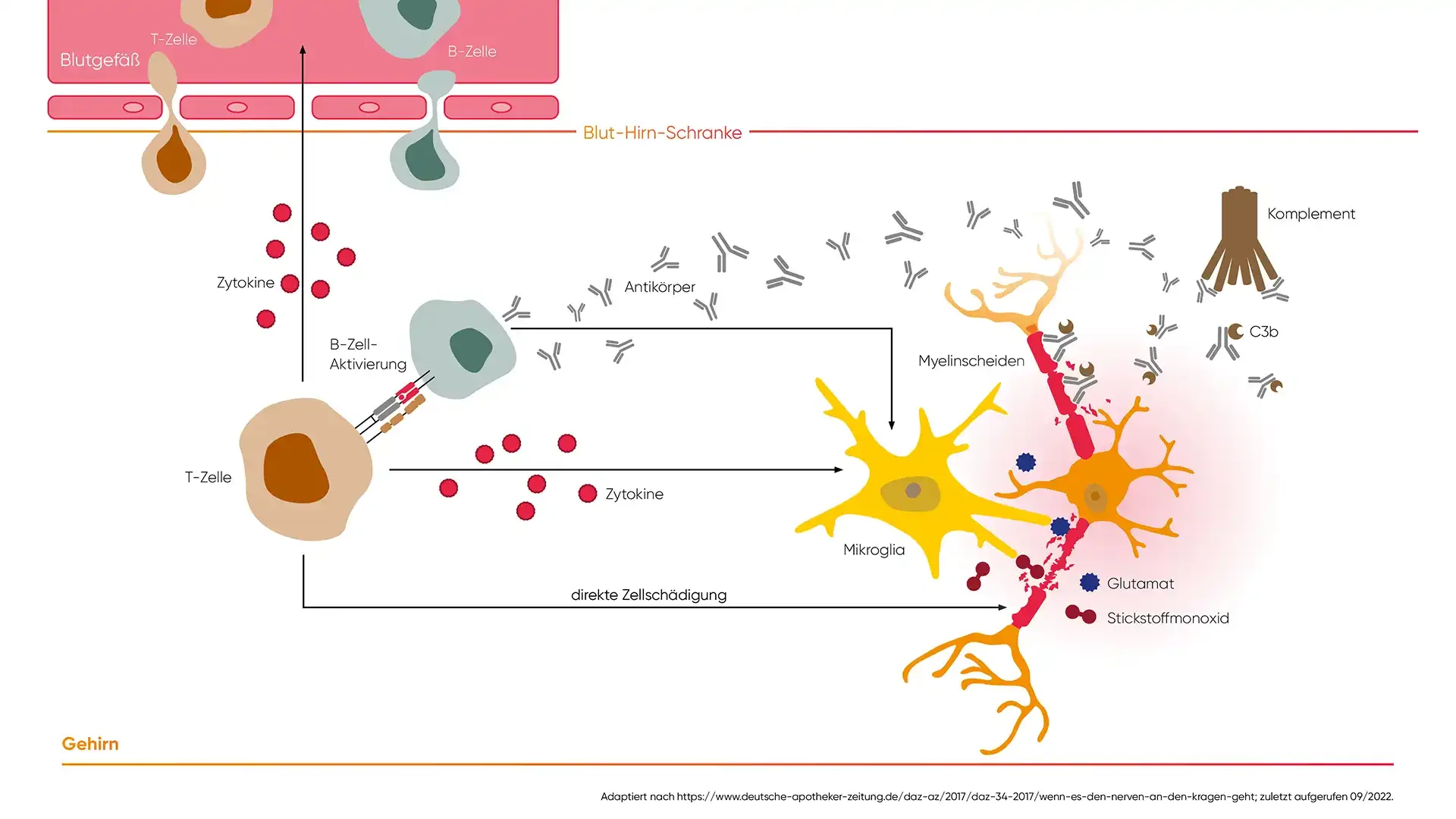

Es sind zuallererst T- und B-Lymphozyten. Sie zählen zu den weißen Blutkörperchen und sind Teil des erworbenen Immunsystems. Normalerweise ist es ihre Aufgabe, Erreger zu erkennen, sie anzugreifen und zu neutralisieren. Dabei bilden B-Lymphozyten spezifische Antikörper, die an die Erreger binden und dazu führen, dass sie von anderen Bestandteilen des Immunsystems erkannt und zerstört werden. T-Lymphozyten hingegen können Erreger direkt angreifen. Bei MS sind die T- und B-Zellen aber fehlreguliert und attackieren das eigene ZNS. Dabei überwinden sie die sogenannte Blut-Hirn-Schranke (BHS) und dringen ins ZNS ein. Die BHS muss man sich wie eine Barriere vorstellen, die von verschiedenen Zellen gebildet wird und das Gehirn vor unerwünschten Eindringlingen schützt. Bei MS wird sie jedoch durch die Entzündung durchlässig und löchrig, so dass Immunzellen, wie T-Lymphozyten leichtes Spiel haben, sie zu überwinden. Wenn diese dann im ZNS sind, attackieren sie Nervenzellen direkt, setzen jedoch auch Botenstoffe, sogenannte pro-inflammatorische (entzündungsfördernde) Zytokine frei. Diese locken einerseits weitere Immunzellen an und aktivieren andererseits hirneigene Fresszellen, die sogenannten Mikrogliazellen, die dann ebenfalls die Myelinscheiden angreifen. Die Mikrogliazellen gehören zum angeborenen Immunsystem. Sie patrouillieren normalerweise im gesunden ZNS im Gewebe, fressen den Zellabfall, achten auf die Funktionsfähigkeit von Nervenzellen und modulieren die Differenzierung myelinbildender Zellen. Bei MS verändern die Mikrogliazellen jedoch ihr Verhalten, nehmen Kontakt mit Myelinscheiden auf, wickeln sich um diese herum und fangen an, das Myelin aufzulösen. Dabei produzieren sie Moleküle wie Glutamat und Stickstoffmonoxid (NO), die die Myelinstrukturen schädigen.

Die folgende Grafik zeigt den Entzündungsprozess bei der MS im ZNS mit den involvierten Immunzellen bzw. Immunbestandteilen. Als Folge des wiederholenden Entzündungsprozesses an derselben Nervenzelle kommt es zum (Teil-)Abbau der Myelinschicht und somit so Nervenschädigungen.

Bei MS wurde übrigens die Rolle der B-Lymphozyten lange unterschätzt – und das, obwohl die von ihnen produzierten Antikörper für die Diagnostik der Erkrankung von entscheidender Bedeutung sind! Auch die B-Lymphozyten dringen bei MS ins ZNS ein und produzieren dort Antikörper, die jedoch nicht gegen Erreger, sondern gegen die Bestandteile der Myelinscheiden gerichtet sind. Dadurch heizen sie die Entzündungsreaktion weiter an. Dabei spielt das sogenannte Komplementsystem, das ein Teil des angeborenen Immunsystems ist, eine wichtige Rolle. Das Komplementsystem erkennt die von den B- Lymphozyten produzierten Antikörper auf den Myelinscheiden, bindet daran und löst die Myelinscheiden auf.

Die Ursache der MS – die große Unbekannte

Merck:

Die beschriebenen krankmachenden Mechanismen – die Pathomechanismen – der MS sind also die Ursache dieser chronischen Erkrankung des Nervensystems?

Prof. Meuth:

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass wir zwar viel über die Pathomechanismen der MS wissen, aber die eigentliche Ursache der Erkrankung weiterhin unbekannt ist. Wir haben viel von Tiermodellen und durch die Untersuchung von MS-Hirngewebe gelernt, aber wissen trotz mehr als 100 Jahren Forschung letztlich nicht genau, warum das Immunsystem das ZNS angreift. Wir Forscher spielen dabei die Rolle eines Kommissars, der an einem Tatort das Opfer, die Tatwaffe und den Täter findet, aber das Motiv nicht versteht.

Die Entzündung ist darüber hinaus nicht das einzige „Gesicht“ der MS. Wenn sich die oben geschilderten Prozesse über lange Zeit immer wieder in Form von Schüben wiederholen, werden irgendwann die Nervenzellen selbst geschädigt. Man muss sich das wie die Plastikisolation eines Lampenkabels vorstellen, das immer wieder vom Hauskaninchen angenagt wird. Immer wenn das Kaninchen beißt, flackert das Licht – das sind die Symptome während des Schubs. Aber irgendwann zerbeißt das Kaninchen auch das Kupferkabel selbst und das Licht geht aus. Das ist bei MS der Untergang der Nervenzellen.

DE-NONNI-00288 (10/2022)