Das Immunsystem bei MS: Schutztruppe unseres Körpers auf Abwegen

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Sven Meuth ist seit 2020 ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie der Uniklinik Düsseldorf. Als Arzt und Wissenschaftler beschäftigt er sich mit Fragen rund um die Patientenversorgung, um diese zu verbessern. In seinem eigenen Blog "Reine Nervensache" beschäftigt er sich mit vielfältigen Themen rund um die Neurologie.

In unserem dreiteiligen Interview beantwortet Prof. Meuth Fragen zu seinem Forschungsschwerpunkt der Neuroimmunologie im Kontext der MS. Im ersten Teil sprechen wir mit ihm über das angeborene und adaptive Immunsystem.

Angeborenes und adaptives Immunsystem verursachen die Autoimmunerkrankung MS

Merck:

Bei der Multiplen Sklerose (MS) spielen fehlgeleitete Immunzellen eine entscheidende Rolle. In diesem Interviewteil wollen wir zunächst einen Überblick über die beiden Immunsysteme unseres Körpers geben: das angeborene und das adaptive (erworbene) Immunsystem. Könnten Sie beide bitte kurz definieren?

Prof. Meuth:

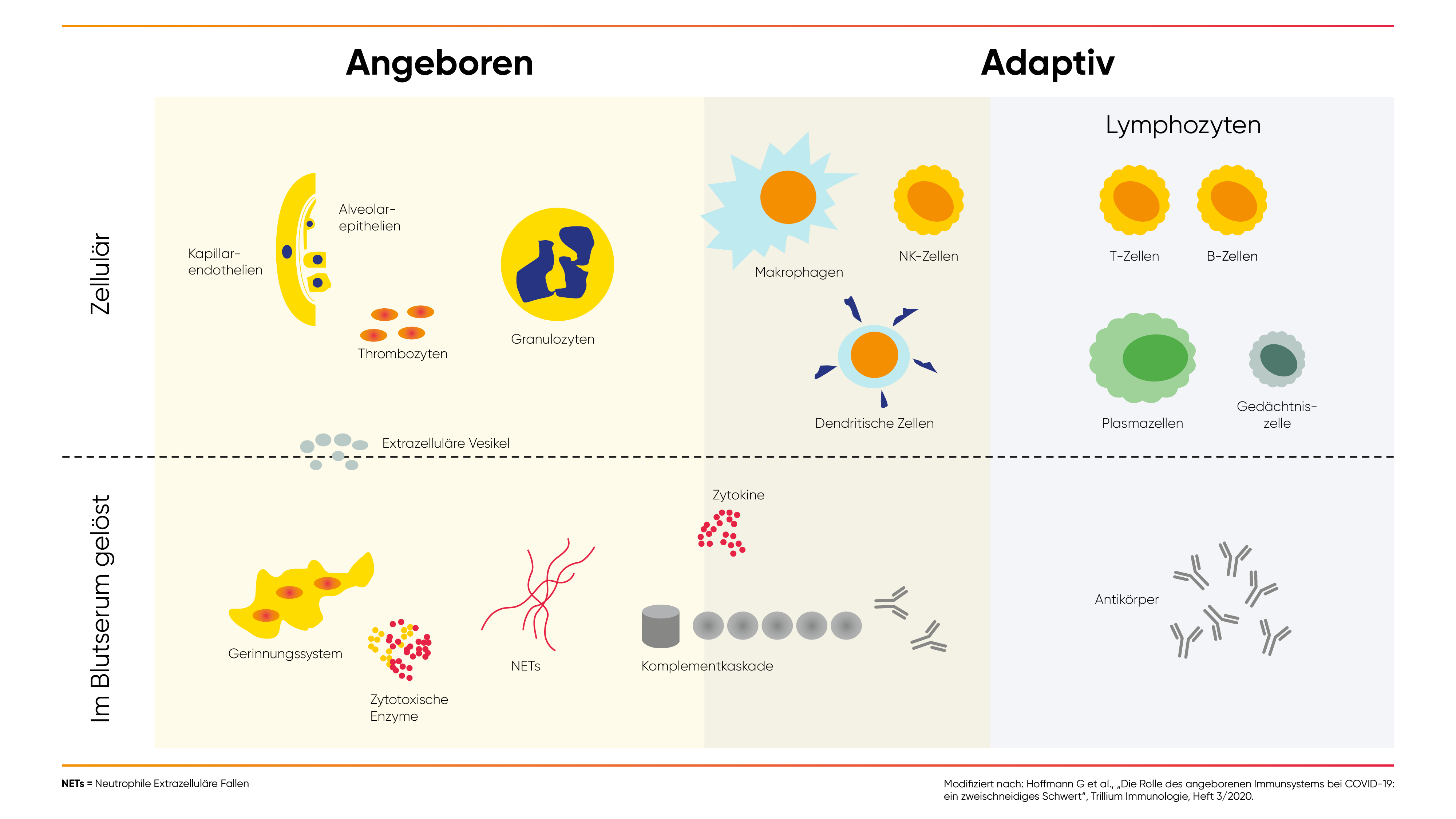

Das angeborene Immunsystem ist das einfachere, ältere und schnellere der beiden Systeme. Es bildete sich als erstes im Laufe der Evolution und hat sich in Millionen von Jahren sehr wenig verändert – auch Pflanzen haben zum Beispiel ein solches System. Zum angeborenen Immunsystem zählen beim Menschen mechanische Barrieren wie zum Beispiel die Haut, Schleimhäute oder die Darmoberfläche, aber auch zelluläre Mechanismen wie die Phagozytose, also das Fressen und Verdauen von Krankheitserregern. Auch das sogenannte Komplementsystem, dessen Bestandteile im Blutserum gelöst vorliegen, spielt eine bedeutende Rolle. Das Komplementsystem funktioniert durch ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Proteinen. Diese umhüllen (virus-)infizierte Zellen und machen diese so sichtbar für Immunzellen, die diese dann abtöten. Das angeborene Immunsystem ist eine unspezifische Reaktion unseres Immunsystems, da es akut und nicht zielgerichtet gegen einen Fremdkörper vorgeht. Der Vorteil: schon innerhalb von Minuten, nachdem ein Erreger in den Körper eingedrungen ist, kann ihn das angeborene Immunsystem bekämpfen.

Das adaptive (erworbene) Immunsystem ist im Gegensatz dazu evolutionär sehr viel jünger, jedoch flexibler und nachhaltiger, da es sich zum Beispiel an spezifische Erreger „erinnern“ kann. Es besteht aus Lymphozyten (kleine weiße Blutkörperchen), den sogenannten T- und B-Zellen, sowie Antikörpern. Diese können spezifische Strukturen auf der Oberfläche von Erregern erkennen, was eine sehr viel gezieltere Immunantwort ermöglicht. Durch diese Spezifität ist das adaptive Immunsystem allerdings auch langsamer als das angeborene Immunsystem. Das bedeutet zwar, dass das Erreichen der vollen Effektivität deutlich länger dauert, dafür aber die Wirkung nachhaltiger ist.

Das angeborene und das erworbene Immunsystem ergänzen sich in ihren Funktionen gegenseitig, um den Körper zu schützen und (eindringende) Fremdstoffe und Krankheitserreger zu bekämpfen. Dies betrifft auch die Bekämpfung von krankhaften und veränderten körpereigenen Zellen. Eine Störung im Immunsystem kann sich in sogenannten Autoimmunerkrankungen wie z.B. MS äußern.

Die Funktion des angeborenen Immunsystems

Merck:

Über das angeborene Immunsystem sagt man auch es wirkt schnell und breit: Welche Zellen werden dem angeborenen Immunsystem zugeordnet und welche Funktion übernehmen diese im Normalfall?

Prof. Meuth:

Ab dem Zeitpunkt unserer Geburt schützt uns das sogenannte angeborene Immunsystem vor Krankheitserregern. Wie bereits im oberen Abschnitt erwähnt gibt es neben den natürlichen Barrieren wie z. B. der Haut die sogenannte zelluläre Immunabwehr. Diese setzt sich zusammen aus Granulozyten, natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) und Makrophagen, die teils im Blutkreislauf zirkulieren und sich teils im Gewebe der Organe aufhalten. Wenn diese Zellen auf einen Erreger stoßen, bekämpfen sie ihn zum Beispiel dadurch, dass sie ihn fressen und verdauen oder dadurch, dass sie andere Teile des Immunsystems alarmieren und diese zum Ort der Infektion locken. Auf diese Weise gelangen schließlich immer mehr Abwehrzellen zum Ort des Geschehens. Die angeborene Immunreaktion ist nicht spezifisch für einen bestimmten Erreger und erfordert Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Zelltypen z. B. über die Weitergabe von Antigenen (Bestandteile von (fremden) Zellen).

Die Funktion des adaptiven Immunsystems

Merck:

Beim adaptiven (erworbenen) Immunsystem spricht man von einer spezifischen Wirkungsweise gegen einen bestimmten Erreger. Welche Zellen umfasst das adaptive Immunsystem und welche Funktionen übernehmen diese im Normalfall?

Prof. Meuth:

Das adaptive Immunsystem muss im Laufe des Lebens erst durch Kontakt mit Erregern erworben werden - es muss quasi erst einmal lernen. Es kann sich an den Kontakt mit Erregern dann aber auch ganz spezifisch oft ein Leben lang „erinnern“, sodass künftig die Abwehr der Erreger schneller und oft sogar unbemerkt abläuft. So benötigt das adaptive Immunsystem bei Erstkontakt mit dem Erreger zwar mehr Zeit, aber bei wiederholtem Kontakt mit dem Erreger reagiert es rasend schnell. Das ist der Grund, warum man bei manchen Krankheiten „immun“ ist, wenn man diese einmal durchgemacht hat. Den zellulären Teil des adaptiven Immunsystems bilden Lymphozyten (kleine weiße Blutkörperchen), die sogenannten B- und T-Zellen. T-Zellen können Krankheitserreger direkt angreifen und töten. B-Zellen reifen hingegen, wenn das Immunsystem aktiviert wird, zu sogenannten Gedächtniszellen, die lange im Körper verbleiben und sich an den Erreger „erinnern“, wenn dieser erneut eindringt und Plasmazellen, die dann wiederum sogenannte Antikörper gegen einen spezifischen Erreger bilden.

Antikörper – nicht nur bei MS ein wichtiger Faktor

Merck:

Spezifische B-Zellen (Plasmazellen) bilden zur Abwehr Antikörper. Doch was sind eigentlich Antikörper?

Prof. Meuth:

Antikörper sind Y-förmige Eiweißmoleküle, die an die Oberfläche von Erregern binden und sie damit neutralisieren oder andere Teile des Immunsystems aktivieren, indem sie sie als „fremd“ markieren. Die Bindung an die Oberfläche eines Erregers ist sehr spezifisch, sie binden nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an einen bestimmten Eindringling. Es gibt fünf verschiedene Arten von Antikörpern, die sich teils in ihrer Struktur deutlich unterscheiden. Je nach Typ findet man sie frei im Blut oder Speichel, jedoch teils auch fest verankert auf der Oberfläche von Körperzellen. Sie tragen auf verschiedene Weise zur Immunantwort bei, indem sie beispielsweise Erreger markieren, sodass diese leichter von den Zellen des Immunsystems erkannt und unschädlich gemacht werden können. Des Weiteren können sie Erreger blockieren damit diese die toxische Wirkung nicht mehr entfalten können oder die Wechselwirkung mit anderen Körperzellen verhindern, sprich neutralisieren. Wenn sie an die Oberfläche eines Erregers angedockt haben, können sie aber auch das Komplementsystem des angeborenen Immunsystems aktivieren, das dann Löcher in die Membranen des Erregers schlägt und ihn damit unschädlich macht. Antikörper tragen somit auf vielfältige Art und Weise in Zusammenarbeit mit verschiedenen Immunzellen zur Bekämpfung eines spezifischen Erregers bei und sind ein sehr wichtiger Bestandteil unseres adaptiven Immunsystems.

DE-NONNI-00271 (07/2022)