Der DGN-Kongress - Gemeinsam gegen die MS

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) ist eine renommierte Fachgesellschaft, die sich auf die Erforschung und Behandlung von neurologischen Erkrankungen konzentriert. Mit einem starken Netzwerk von Neurologen, Wissenschaftlern und Fachleuten spielt sie eine zentrale Rolle in der Förderung von Wissen, dem Austausch von Fachkenntnissen und der Verbesserung der Versorgung neurologischer Patienten in Deutschland.

Ganz in diesem Sinne veranstaltet die DGN daher dieses Jahr schon den 96. DGN-Kongress. Mit großem Erfolg, denn inzwischen steht dieses zentrale Forum für den Austausch von Wissen und Erfahrung im Kalender von Fachärzten, Forschern und anderen Experten aus dem neurologischen Bereich.

Dieses Jahr hat für uns Dr. Birte Elias-Hamp, Fachärztin für Neurologie aus Hamburg, am Kongress teilgenommen und ein paar Highlights der MS-Themen mitgebracht.

Die Wahl einer MS-Immuntherapie muss patientenindividuell erfolgen

Die Auswahl möglicher Therapieoptionen zur Behandlung der MS hat, insbesondere im Bereich der MS-Immuntherapien, in den letzten Jahrzenten enorme Entwicklungen erfahren. Diese Bandbreite erlaubt Fachärzten eine hoch-individualisierte Gestaltung der Behandlung. Gleichzeitig setzt sie auch voraus, dass die Auswahlkriterien sich an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Deshalb ist es nur logisch, dass diese Aspekte auch im Rahmen des DGN-Kongresses besprochen und ausgetauscht werden.

Um die Ärzte bei der Diagnosestellung und der Wahl der Therapie zu unterstützen, gibt es die DGN-Leitlinie „S2k-Leitlinie zur Diagnose und Therapie der MS, NMOSD und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen“, eine so genannte „Living Guideline“, die fortwährend weiterentwickelt wird. Die darin enthaltenen Empfehlungen werden unter strengen Prüfmaßnahmen von einem Expertengremium auf Basis aktueller Forschungsergebnisse verfasst. Um eine Therapieempfehlung zu unterstützen, werden die MS-Medikamente in 3 Kategorien unterteilt, abhängig von deren Wirkstärke in den Zulassungsstudien. Allerdings trifft diese Einteilung keine Aussage über das Sicherheitsprofil und bedeutet auch keine Empfehlung für eine Therapiefolge - bei hoher Entzündungsaktivität kann direkt die höchste Stufe gewählt werden. Mit anderen Worten: Auch unter Verwendung der Leitlinien muss die Therapie an die jeweilige Erkrankungsstärke und den individuellen Patientenfall angepasst werden.

Da der Verlauf einer MS sehr unterschiedlich sein kann und eine genaue Vorhersage schwierig ist, bedarf es einer kontinuierlichen Kontrolle des Krankheitsverlaufs und des Therapieerfolges. So kann man, falls notwendig, die Therapie rechtzeitig anpassen.

Wichtige Ziele einer MS-Behandlung sind die Reduktion der Schübe sowie die Verhinderung der Behinderungsprogression. Letztere kann schub-assoziiert (relapse associated worsening, RAW) oder schubunabhängig (progress independent of relapse activity, PIRA) stattfinden. Grundsätzlich senken alle MS-Immuntherapien das Risiko von PIRA und RAW, es ist allerdings noch unbekannt, welche Therapie sich wie stark auf die jeweilige Form der Behinderungsprogression auswirkt. Trotz dem die aktuellen MS-Medikamente die Schübe und die Behinderungsprogression verringern, schreitet die Progression ohne Schübe (PIRA) mehr oder weniger fort. Dies wird als schwelende MS bezeichnet. Deshalb liegt hier derzeit ein besonderer Fokus, um die Diagnose und die Therapie von MS-Patienten zu verbessern.

NfL und GFAP – Vielversprechende MS-Biomarker

Wir haben bereits angesprochen, dass eine Abschätzung der Prognose einer MS mit den heutigen Methoden nur eingeschränkt möglich ist, wodurch die Therapieentscheidung erschwert wird. Deshalb ist eine der wichtigen aktuellen Forschungsfragen die Identifikation sogenannter Biomarker. In der Medizin bezeichnet dieser Begriff biologische und messbare Merkmale, z. B. Proteine, die charakteristisch für krankheitsbezogene Prozesse im Körper sind und deren Betrachtung Rückschlüsse auf (krankhafte) Veränderungen dieser Prozesse zulassen. Auf diese Weise helfen Biomarker Ärzten dabei präzisere Diagnosen und Vorhersagen zu Krankheitsaktivität und -verlauf zu treffen, sowie die Effekte von Therapien besser beurteilen zu können.

Mit Hilfe moderner Untersuchungsmethoden konnte bereits eine Reihe solcher Biomarker für die MS identifiziert werden. Am bekanntesten und in der Klinik am weitesten verbreitet sind die leichten Ketten des Neurofilament-Proteins (Neurofilament-Leichtketten, NfL), sowie das Gliafilament-Protein (glial fibrillary acidic protein, GFAP).

Neurofilamente sind Struktur-bestimmende Bestandteile von Nervenzellen. Modifikationen dieser Bestandteile, z. B. durch Mutation, Struktur- oder Konzentrationsänderungen, gehen mit zahlreichen neurologischen Erkrankungen einher. Speziell für NfL, eine Untereinheit des Neurofilaments, konnte nachgewiesen werden, dass ihre Konzentration bei neurodegenerativen, d. h. mit einem Verfall des Nervensystems einhergehenden, Erkrankungen ansteigt. Dadurch bringt dieser Biomarker mehrere wesentliche Vorteile mit sich:

- Er ist spezifisch für Schädigungen an Neuronen,

- man kann ihn durch eine vergleichsweise „einfache“ Blutuntersuchung messen,

- entsprechende Untersuchungsmethoden sind wahrscheinlich in Kürze breit verfügbar.

Nachteile bestehen darin, dass

- er nicht spezifisch für die MS ist, beispielsweise steigt er auch nach, u. a. durch Sport verursachten, Kopftraumata an,

- er keine Aussage darüber erlaubt, ob die neuronale Schädigung peripher oder zentral stattfindet,

- die Frage der Kostenübernahme in diesem Bereich noch nicht final geklärt ist,

- der NfL-Wert altersabhängig ist und deshalb, zum Teil drastisch, je nach Lebensalter variiert,

- aus diesem Grund bei der Analyse dieser Werte statistische Methoden angewendet werden müssen, die eine vergleichende

- Anwendung in der Praxis ermöglichen.

Dennoch ist die Betrachtung der NfL-Werte bei MS-Patienten sinnvoll und von hohem prognostischem Wert, da sie eine Einschätzung der Progression für einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren erlauben. So können z. B. erhöhte NfL-Werte auf ein erhöhtes Risiko von Schüben, EDSS-Verschlechterung und neue T2-Läsionen in den nächsten 1 - 2 Jahren hindeuten. Dazu sollte die Messung allerdings erst mind. 3 Monate nach einer bekannten Entzündungsaktivität gemessen werden. Ein Anstieg von NfL kann auch das mögliche Auftreten von PIRA vorhersagen. Das ist hilfreich bei der Identifikation von Risikopatienten und kann evtl. MS-Patienten, die den gängigen MS-Therapien skeptisch gegenüberstehen, bei der Entscheidungsfindung helfen, da durch ein entsprechendes Monitoring dieser Werte ein gewisser Rahmen der Prognose der Krankheitsprogression ermöglicht wird.

Der zweite Biomarker, GFAP, ist ein Protein, dass man vor allem in Astrozyten (Zellen, die an zahlreichen Prozessen im zentralen Nervensystem (ZNS) beteiligt sind) findet. Bei MS-Patienten deutet eine Erhöhung der GFAP-Werte auf eine Astrozyten-Aktivierung hin, was wiederrum dabei helfen kann, PIRA vorherzusagen. Allerdings sind die Messungen dieser Werte im Praxisalltag technisch noch schwierig umzusetzen und nicht für einen generellen Einsatz derzeit geeignet.

Neue Erkenntnisse vom DGN – MS-Patienten über 50

Unter anderem durch den Einsatz solcher immer weiterentwickelter Therapien und begleitender Untersuchungsmethoden konnte die Lebenserwartung von MS-Patienten deutlich gesteigert werden. Das führt dazu, dass es immer mehr ältere MS-Patienten gibt, die teilweise über Jahrzehnte in Behandlung sind. Dies stellt Patienten und Ärzte vor noch ungewohnte Herausforderungen. Zwei der größten dabei sind die Therapiemüdigkeit und die Unsicherheit bei Ärzten und Patienten, wie lange therapiert werden muss und soll. Insbesondere für Patienten, die über einen langen Zeitraum keine Verschlechterung der MS, keine Symptome und keine Schübe erleben, kann es schwierig sein, den Sinn einer Therapie nachzuvollziehen. Es kann sogar so weit gehen, dass diese Patienten den Eindruck bekommen, die Erkrankung wäre „vorbei“.

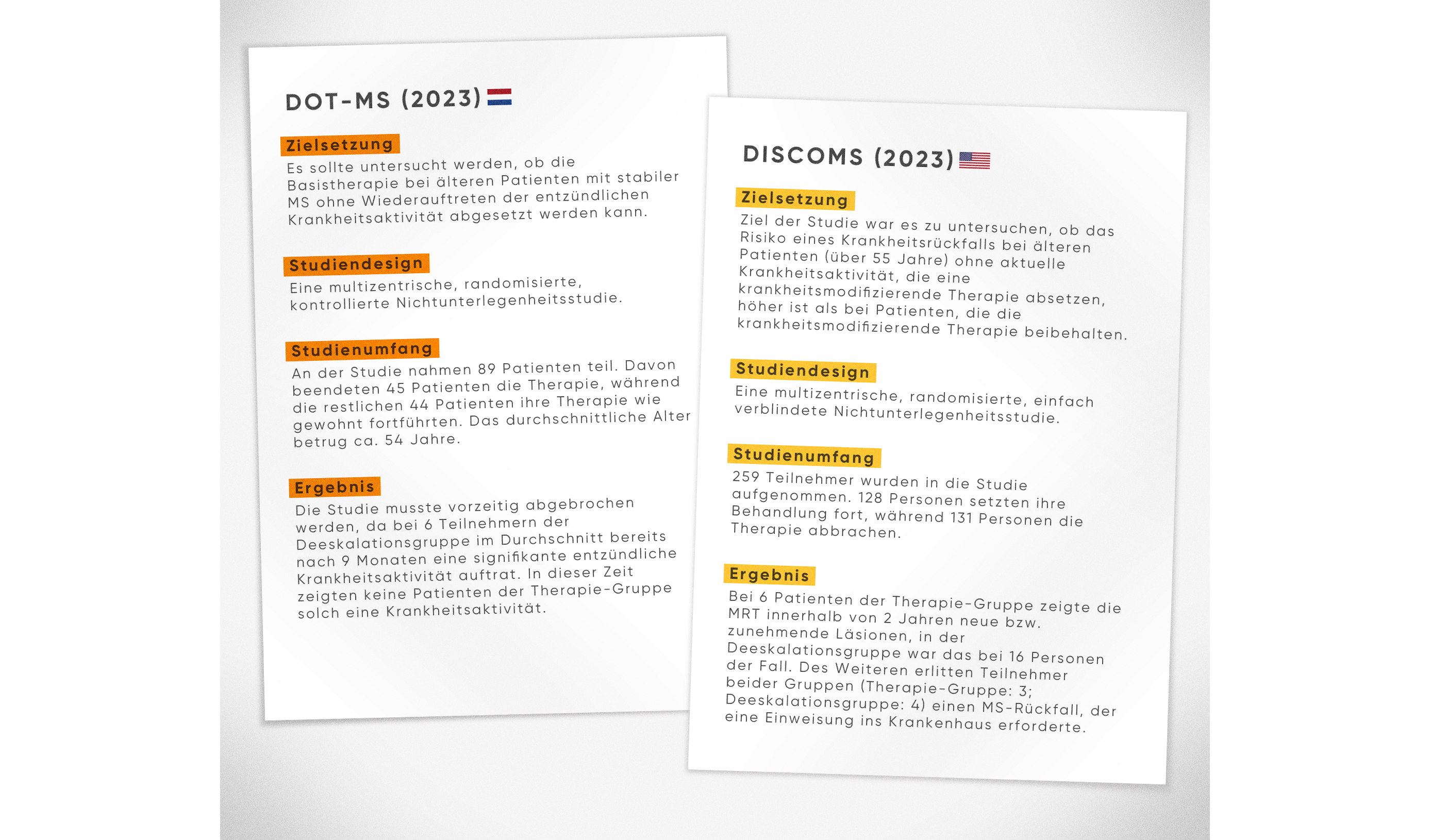

Das dies ein gefährlicher Trugschluss sein kann, zeigen mehrere unabhängige Studien, die sich mit der sogenannten Deeskalation von MS-Therapien beschäftigt haben.

Diese Studien zeigen, dass ein Absetzen einer MS-Therapie selbst bei stabilen, älteren Patienten einen Nachteil bedeuten kann. Vor allem die umfangreiche DISCOMS-Studie belegt, dass eine Deeskalation gut abgewogen und überwacht werden muss.

Wir bedanken uns bei Dr. Birte Elias-Hamp für die Berichterstattung der neuesten Updates aus der MS-Fachwelt.

Schreibt uns gerne auf Facebook und Instagram wie ihr die Beiträge fandet, ob ihr Themen vermisst habt oder zu welchen Themen ihr mehr Infos haben wollt. Wir freuen uns auf Euch.

Go science – Go for life!

DE-NONNI-00659 11/2023