Zielsetzung und Ablauf von MRT-Untersuchungen bei MS

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein bildgebendes Verfahren. Sie dient bei der MS zur Untersuchung des Nervensystems und ist fester Bestandteil im Krankheitsmonitoring bei MS-Betroffenen. Sie begleitet Patienten von der Diagnosestellung über die Beobachtung des Krankheitsverlaufs bis hin zur Verifizierung der Wirksamkeit einer Therapie.

Prof. Wattjes ist Neuroradiologe mit langjähriger Erfahrung im Bereich MS und Leiter der neuroinflammatorischen und neuroinfektiologischen Neuroradiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Als führendes Mitglied eines Expertengremiums hat er maßgeblich zur Erstellung der ersten internationalen Leitlinie für MRT-Untersuchungen bei MS-Patienten beigetragen. Seit der Einführung wird diese Leitlinie von seinen Kollegen verschiedener Fachrichtungen angewendet.

In unserem Interview spricht er mit uns über die Hintergründe der MRT-Untersuchungen und wie ihr Ablauf in der Regel aussieht. Um das Lesen des Artikels zu erleichtern, haben wir wichtige Begriffe in einer kleinen Übersicht am Ende des Artikels zusammengefasst. Eine ausführliche Version findet Ihr in unserem MRT-Lexikon.

Wofür wird eine MRT-Untersuchung bei MS eingesetzt?

Prof. Wattjes:

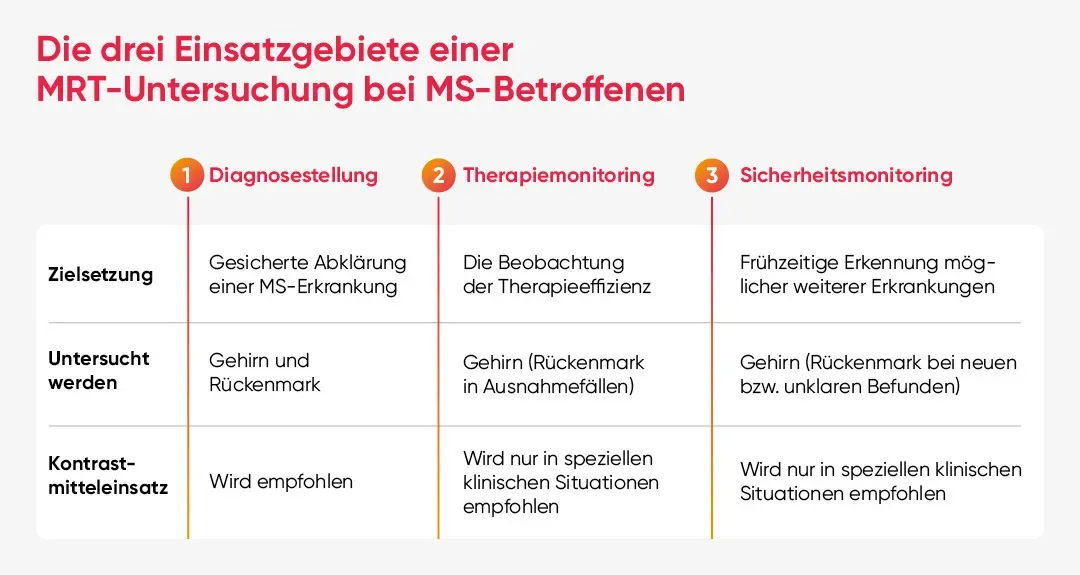

Die MRT-Untersuchung des Gehirns und des Rückenmarks bei Patienten mit einer Multiplen Sklerose hat drei unterschiedliche Indikationen, d. h. Gründe, warum eine MRT durchgeführt wird.

Die erste Indikation betrifft die Diagnosestellung. Dafür werden Gehirn und Rückenmark mit einer sogenannten kontrastmittelverstärkten MRT untersucht. Das bedeutet, dass dem Patienten vor der Durchführung der eigentlichen MRT-Untersuchung Kontrastmittel verabreicht werden, um eventuelle stark entzündliche Entmarkungsherde (Läsionen) besser sichtbar zu machen. Durch den Einsatz solcher MRTs ist die Diagnosestellung, gemäß den Diagnosekriterien, häufig bereits nach dem ersten klinischen Schub möglich.

Die zweite Indikation betrifft das Therapieeffizienzmonitoring. Das bedeutet, dass der/die behandelnde Neurologe/Neurologin durch eine MRT-Untersuchung die Möglichkeit erhalten, die eingesetzte Therapie in ihrer Wirkung zu beurteilen. Das erfolgt durch den Nachweis von sogenannten kontrastmittelaufnehmenden bzw. aktiven T2-Läsionen (Anmerkung der Redaktion: Schau‘ Dir gerne für eine Erklärung am Artikelende unser Glossar an). Werden solche neuen bzw. in der Größe zunehmenden T2-Läsionen im Therapieverlauf festgestellt, kann dies auf eine unerwünschte entzündliche Krankheitsaktivität unter dieser Therapie hindeuten. Hauptsächlich wird für ein solches Monitoring das Gehirn betrachtet und nur in Ausnahmefällen das Rückenmark untersucht. Ein wichtiger Punkt ist, dass dabei eine Kontrastmittelgabe nicht zwingend erforderlich ist und nur in speziellen klinischen Situationen, wie z. B. bei der Diagnose der MS, erfolgen sollte.

Die dritte Indikation betrifft das Sicherheitsmonitoring. Hier geht es hauptsächlich um die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen, welche als unerwünschte Wirkung des Medikamentes auftreten können. Ein Beispiel ist die progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML), die aufgrund ihrer MS-ähnlichen Symptome bei MS-Betroffenen häufig im frühen Stadium unentdeckt bleibt. Auch hierfür reicht in der Regel die Betrachtung des Gehirns ohne Kontrastmittel aus. Bei neuen bzw. unklaren Befunden sollte das Untersuchungsprotokoll auf kontrastmittelverstärkte T1-gewichtete Sequenzen ausgeweitet werden. Bei anderen Erkrankungen kann gegebenenfalls auch eine MRT des Rückenmarks sinnvoll sein.

Wie läuft eine MRT-Untersuchung ab bzw. was erwartet Patienten bei einer solchen Untersuchung?

Prof. Wattjes:

Der Untersuchungsablauf beginnt mit einem ausführlichen Aufklärungsgespräch. Wichtig ist, den Patienten über den Untersuchungsablauf aufzuklären und mögliche Kontraindikationen (z. B. Klaustrophobie, metallische Gegenstände, Herzschrittmacher und eine Unverträglichkeit bzw. Allergie gegen das Kontrastmittel) zu erfassen. Sollte eine Kontrastmittelgabe erforderlich sein, wird vor der Untersuchung ein intravenöser Zugang gelegt.

Die Untersuchung dauert je nach Untersuchungsprotokoll zwischen 20 und 45 Minuten. Da die Bildqualität sehr empfindlich ist für Bewegungsartefakte, ist es wichtig, während der gesamten Untersuchung sehr ruhig liegen zu bleiben und Körperbewegungen zu vermeiden. Die Untersuchung selbst ist von einer starken Lautstärke begleitet. Daher wird vor der Untersuchung ein geeigneter Hörschutz (z. B. Kopfhörer) angelegt. Nach der Untersuchung sind die Bilder sofort verfügbar und können mit dem Patienten besprochen werden.

MRT's helfen Neurologen bei der regelmäßigen Kontrolle des MS-Verlaufs

Was kann der Neurologe im MRT hinsichtlich der MS-Erkrankung erkennen?

Prof. Wattjes:

Zum einen gibt es die konventionelle MRT. Das ist die diagnostische Maßnahme, die jeder MS-Betroffene kennt. Hier wird anhand eines standardisierten Untersuchungsprotokolls die Struktur des Gehirns und mögliche entzündliche Krankheitsaktivitäten dokumentiert.

Zusätzlich können andere Veränderungen ermittelt werden, die unter Umständen nicht unbedingt ausschließlich durch die MS verursacht werden. Zu solchen Veränderungen zählen u. a. Atrophien, also Schrumpfungsprozesse des Gehirns und/oder des Rückenmarks. Diese Prozesse lassen sich mit Hilfe volumetrischer Datensätze erfassen und quantifizieren. Durch den Einsatz dieser Methode zu mehreren Zeitpunkten kann ein eventuelles Fortschreiten der Atrophie als Ausdruck einer irreversiblen Gewebeschädigung im Rahmen der MS als Verlauf erfasst werden. Eine milde Atrophie muss aber nicht immer pathologisch sein, sondern kann auch Ausdruck eines natürlichen Alterungsprozesses sein.

Als drittes erlaubt uns der Einsatz quantitativer MRT-Methoden die Darstellung des Gehirns auf mikrostruktureller Ebene und hilft uns dadurch, neuronale Veränderungen (z. B. Schäden) oder auch eventuelle Reparationsmechanismen (z. B. Remyelinisierung) zu erfassen und zu quantifizieren.

Wie oft werden MRTs für MS-Betroffene empfohlen?

Prof. Wattjes:

Die empfohlene Frequenz von MRT-Untersuchungen und die Notwendigkeit des Einsatzes von Kontrastmittel hängt sehr stark von der klinischen Situation des individuellen Patienten ab. Bei klinisch asymptomatischen Patienten unter einer MS-Therapie wird eine routinemäßige jährliche MRT-Untersuchung des Gehirns ohne Kontrastmittel empfohlen. Nach einer Therapieumstellung sollte grundsätzlich eine MRT-Untersuchung des Gehirns ca. 6 Monate nach Therapiebeginn erfolgen. Hier kann auf den Einsatz von Kontrastmittel verzichtet werden. Bei unvorhersehbaren klinischen Ereignissen kann die außerplanmäßige MRT-Untersuchung des Gehirns und/oder des Rückenmarks gegebenenfalls mit Kontrastmittel notwendig sein. Dies liegt individuell im Ermessen des behandelnden Neurologen.

Warum sind regelmäßige MRT-Kontrollen so wichtig?

Prof. Wattjes:

Die regelmäßige MRT-Untersuchung, auch bei klinisch stabilen Patienten, dient im Wesentlichen dem Aufspüren klinisch stummer (asymptomatischer) entzündlicher Krankheitsaktivität (Anmerkung der Redaktion: Das Eisbergmodell verdeutlicht die stumme Aktivität Deiner MS). Dadurch können solche Krankheitsaktivitäten wie aktive T2- oder auch kontrastmittelaufnehmende Läsionen erkannt und gegebenenfalls Therapieanpassungen bzw. eine Therapieumstellung rechtzeitig eingeleitet werden. Dies hilft, zusätzlichen strukturellen Schaden zu vermeiden. Darüber hinaus können regelmäßige MRT-Kontrollen andere Veränderungen (z. B. Komorbiditäten) oder unerwünschte Therapiewirkungen frühzeitig kenntlich machen.

Einfach ausgedrückt geht es darum, mithilfe der MRT das Nichtsichtbare sichtbar zu machen.

Wir bedanken uns bei Prof. Wattjes für das hochinteressante Interview!

Dein kleines Lexikon zur MRT-Untersuchung bei MS

|

Kontrastmittel |

Mittel, die bei der Krankheitserkennung helfen. Kontrastmittel werden hauptsächlich bei der bildgebenden Diagnostik (u. a. Röntgen, MRT) eingesetzt. |

|---|---|

|

Kontraindikation |

Ein Faktor, der gegen die Durchführung einer therapeutischen oder diagnostischen Maßnahme spricht. |

|

Komorbidität |

Das Auftreten zusätzlicher Erkrankungen im Rahmen einer bereits festgestellten Grunderkrankung. |

|

Läsion |

Läsion ist der medizinische Fachbegriff für „Verletzung“, die in Folge eines physikalischen Traumas oder einer Erkrankung entstehen kann. In Zusammenhang mit MS bezeichnet er die fokalen Entmarkungsherde im ZNS, die durch MS-basierte Entzündungen herbeigeführt wurden. |

|

Progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML) |

Eine durch das JC-Virus verursachte Erkrankung des ZNS. Sie kommt fast ausschließlich bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem vor und äußert sich in MS-ähnlichen motorischen (die Bewegung betreffend) und sensorischen (die Wahrnehmung betreffend) Symptomen. |

|

T1-gewichtet |

Mit dieser MRT-Einstellungen lassen sich fettreiche Gewebe, z. B. die weiße Substanz, besonders gut darstellen. Auf den T1-gewichteten MRT-Bildern sind MS-Läsionen häufig als T1-hypointense dunkle (graue) Flecken zu sehen. Der Teil der Hypointensitäten geht mit der Zeit zurück, während ein kleiner Teil sich zu chronischen „Black Holes“ entwickeln kann. So können bleibende Gewebeschäden sichtbar gemacht werden. |

|

T2-gewichtet |

Diese MRT-Einstellungen eignen sich besonders gut zur Darstellung von flüssigkeitsgefüllten Körperstrukturen, z. B. Liquorräumen. Diese Regionen erscheinen auf MRT-Bildern weiß. Durch T2-gewichtete Sequenzen können bestehende Läsionen am besten entdeckt werden. |

DE-NONNI-00500 (06/23)