Mit der neusten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) vom 18.11.2021 wird die COVID-19-Impfung und -Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 12 Jahren ab sofort empfohlen. Insbesondere Personen mit Immundefizienz und anderen chronischen Erkrankungen sollten priorisiert werden, da bei ihnen ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung besteht.1 Das gilt allerdings nicht nur für eine COVID-19-Erkrankung, sondern auch für die Infektion mit dem Grippevirus. Daher ist auch die jährliche Grippeschutzimpfung von großer Bedeutung.

Deshalb sind Schutzimpfungen bei MS besonders wichtig

Infektionen sind unangenehm, doch für Menschen mit einem Grundleiden wie MS können sie richtig gefährlich werden. So besteht eine höhere Gefahr einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Außerdem können durch Infektionen Schübe getriggert werden.3 Daher ist es besonders wichtig für Menschen mit MS, sich zu schützen.

Die Impfreaktion im Detail

Aber was ist eigentlich ein Impfstoff? Was passiert im Körper, wenn ein Impfstoff gespritzt wird? Kann mein Körper auch unter Therapie eine Impfreaktion zeigen?

Mit einer Impfung wird das Immunsystem des Impflings trainiert. Dazu werden dem Körper entweder abgeschwächte, aber noch vermehrungsfähige Erreger (Lebendimpfstoff) oder aber bereits abgetötete Erreger oder deren Bestandteile (Totimpfstoff) verabreicht.

Nachfolgend wird nur auf Totimpfstoffe eingegangen, da die derzeitig im Mittelpunkt stehenden Impfungen mit diesen durchgeführt werden.

Die zelluläre Immunantwort

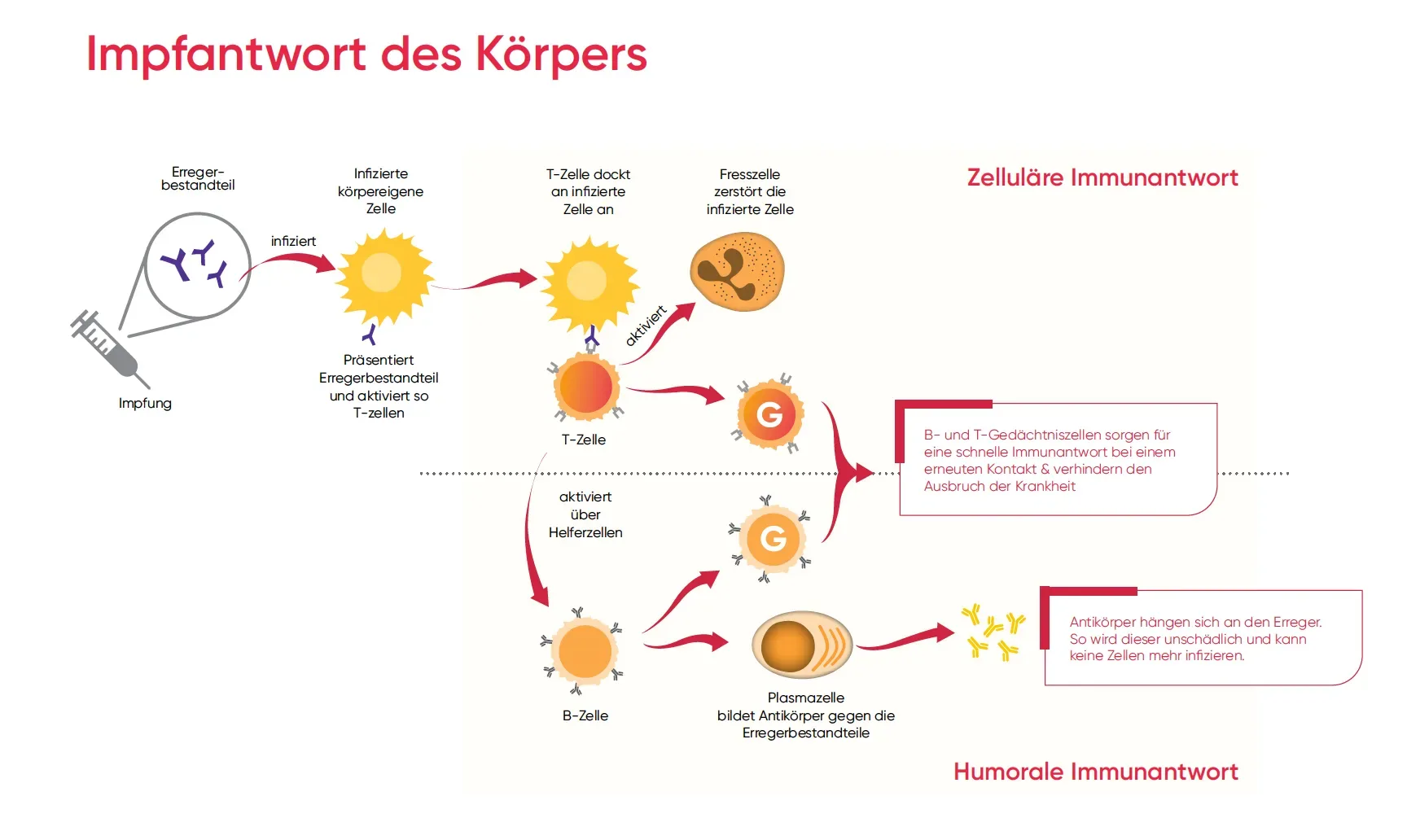

Nehmen die körpereigenen Zellen verimpfte Erregerbestandteile auf, starten in ihnen Vorgänge, durch die sie die Erregerbestandteile, die sogenannten Antigene, an ihre Oberfläche bringen (s. Abbildung). Dem Immunsystem wird dadurch angezeigt, dass eine potenzielle Gefahr durch körperfremde Strukturen beseitigt werden muss. Das aktiviert die zelluläre Immunantwort. Sogenannte T-Zellen finden die infizierte Zelle anhand des präsentierten Antigens und docken an ihr an. Durch die angedockten T-Zellen werden infizierte Zellen markiert und Fresszellen hinzugerufen. Diese sorgen für eine Zerstörung infizierter Zellen. Damit die zelluläre Immunantwort bei erneutem Kontakt schneller ablaufen kann, bilden die T-Zellen Gedächtniszellen aus, die sich an die Antigene des Erregers erinnern und schneller eingreifen können.

Die humorale Immunantwort

Zusätzlich aktivieren die T-Zellen die sogenannten B-Zellen (humorale Immunantwort). Ihre Funktion besteht darin, eine auf den jeweiligen Erreger zurechtgeschnittene Immunantwort zu entwickeln. Hierfür produzieren die B-Zellen mithilfe von Plasmazellen Antikörper, die genau auf die Antigene passen. So können die Antikörper an die Antigene binden und die Erreger abfangen, bevor sie überhaupt die Möglichkeit haben in die Zellen einzudringen und sie so zu infizieren. Dadurch wird der Ausbruch einer Erkrankung wirksam verhindert. Im Anschluss daran bildet das Immunsystem auch hier B-Gedächtniszellen, die bei erneutem Kontakt mit dem Erreger sofort Antikörper ausschütten, um den Erreger abzufangen. Das Immunsystem des Impflings ist also nach der Impfung auf den Kontakt mit dem Erreger vorbereitet und kann sich passend verteidigen.

Bei den bisher erhältlichen SARS-CoV-2-Impfstoffen handelt es sich um mRNA- und Vektor-Impfstoffe. Sie werden wie Totimpfstoffe behandelt, da kein vermehrungsfähiger Erreger enthalten ist. Nach Verabreichung läuft die Immunantwort wie oben beschrieben ab.

Ablauf der zellulären (über T-Zellen) und der humoralen Immunantwort (über B-Zellen).

MS-Therapie und Impfung

Es steht außer Frage, dass Impfschutz sehr wichtig ist. Allerdings kann es einiger Planung bedürfen, wenn Impfungen anstehen. Denn nicht jede MS-Therapie lässt zu, dass zu beliebigen Zeitpunkten eine Impfung erfolgen und ein ausreichender Immunschutz erreicht werden kann. Unter manchen MS-Therapien ist die Ausbildung der oben beschriebenen Impfantwort vollständig, bei manchen nur teilweise, bei anderen wiederum gar nicht möglich. Daher ist es sehr wichtig in engem Austausch mit dem behandelnden Arzt zu treten. Nur so kann der beste Zeitpunkt für Impfungen mit Ausbildung eines ausreichenden Schutzes bestimmt werden. Am besten wird noch vor Beginn einer Therapie der Impfstatus geprüft. Falls Impfungen fehlen oder Auffrischungen notwendig sind, sollten diese vor Beginn einer Therapie nachgeholt werden. Zusätzlich wichtig ist, dass in einem Zeitraum geimpft wird, in dem keine Erkältung vorliegt, um den Körper nicht weiter zu strapazieren.

Sprich unbedingt mit deinem Arzt über die Möglichkeiten sich impfen zu lassen, denn so kannst Du schwere Erkrankungsverläufe vermeiden und dein Schubrisiko möglichst gering halten!

DE-NONNI-00406, (02/2023)